Erich Kästner Museum Dresden

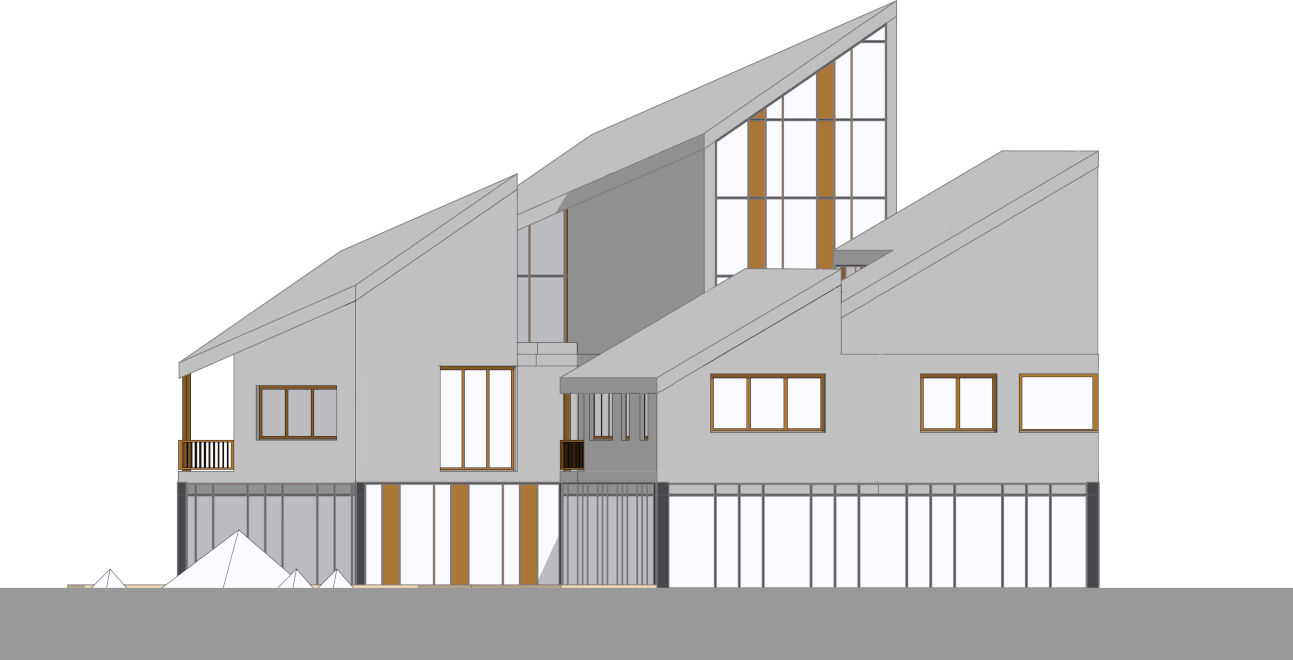

Museums-/ Ausstellungsarchitektur, Farbkonzept, Raumprogramm, Umbau des Gebäudes Museums-, Veranstaltungs- und Verwaltungsbereiche

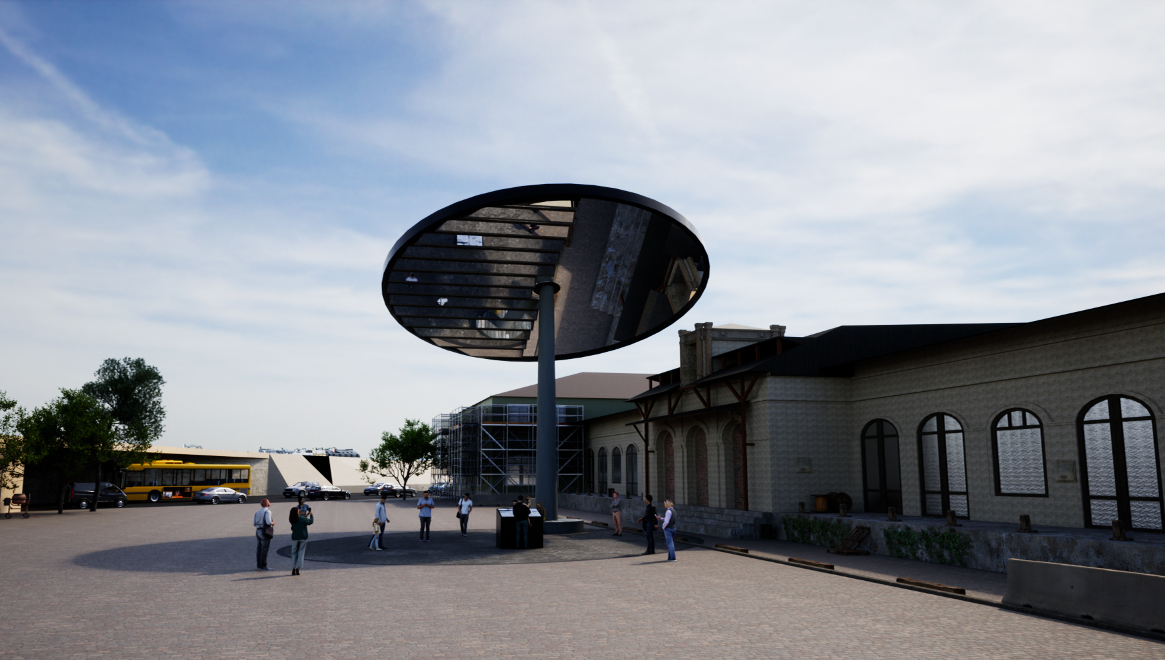

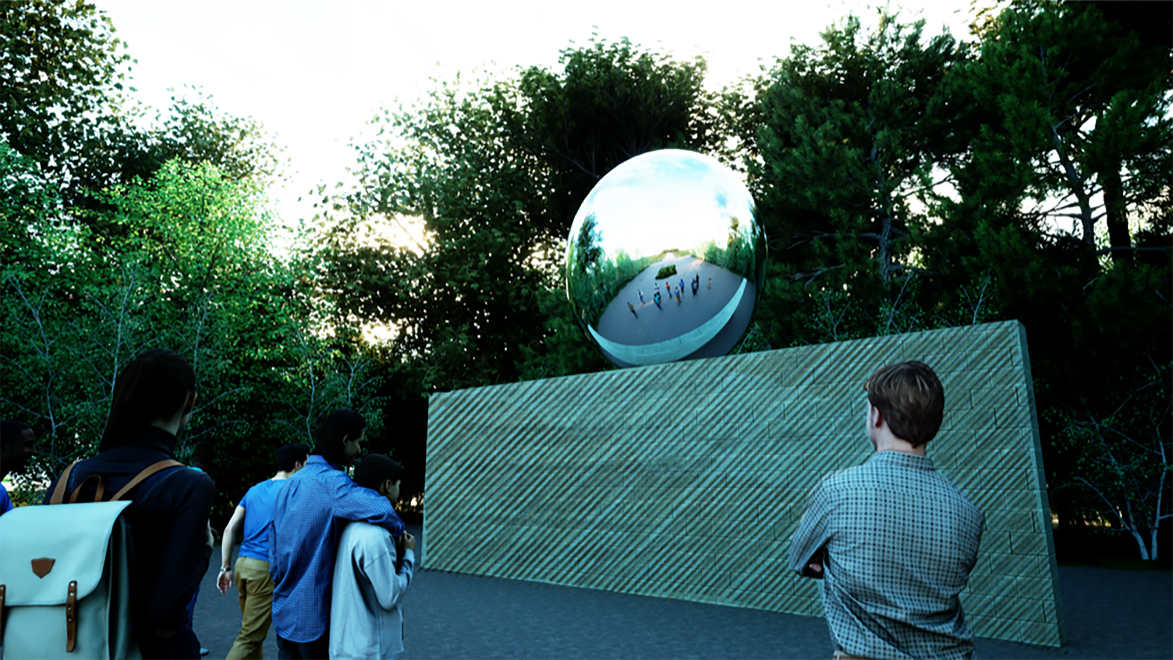

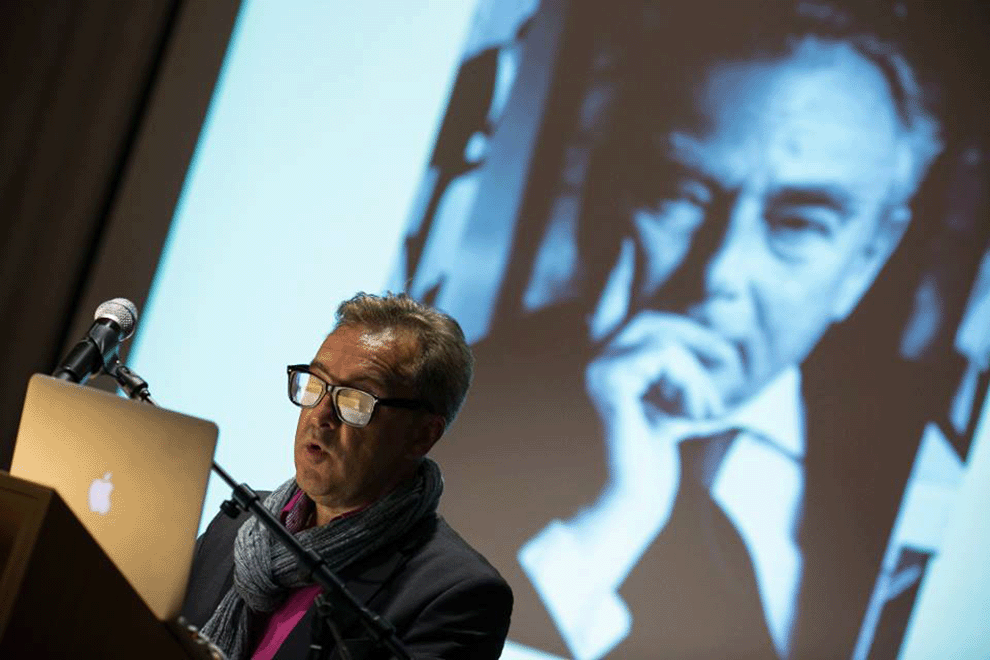

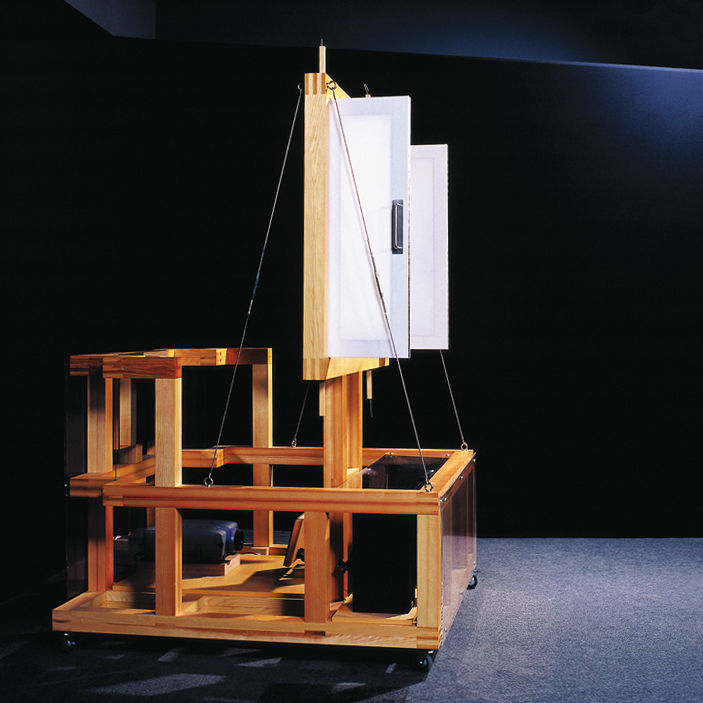

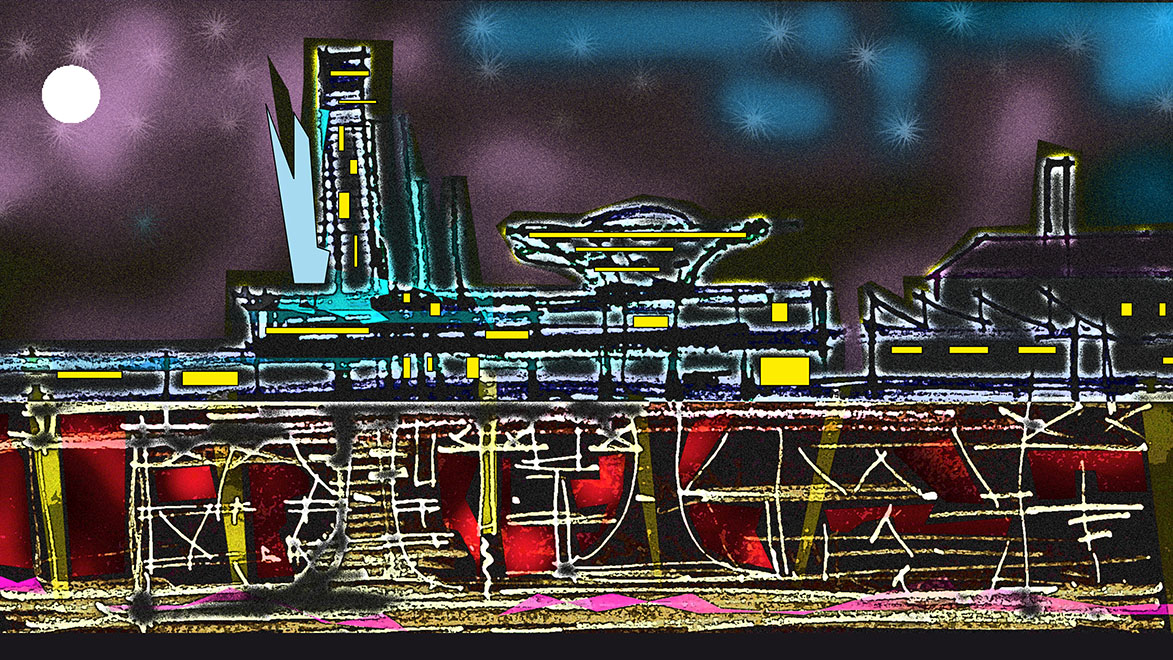

Das von Ruairí O’Brien entwickelte micromuseum®, ein modernes Stück Architektur, Kunstwerk und interaktives Arbeitsinstrumentarium, spiegelt die vielfältige Persönlichkeit und Arbeit des weltberühmten Kinderbuchautors, Lyrikers, Medienmannes und Journalisten Erich Kästner wieder.

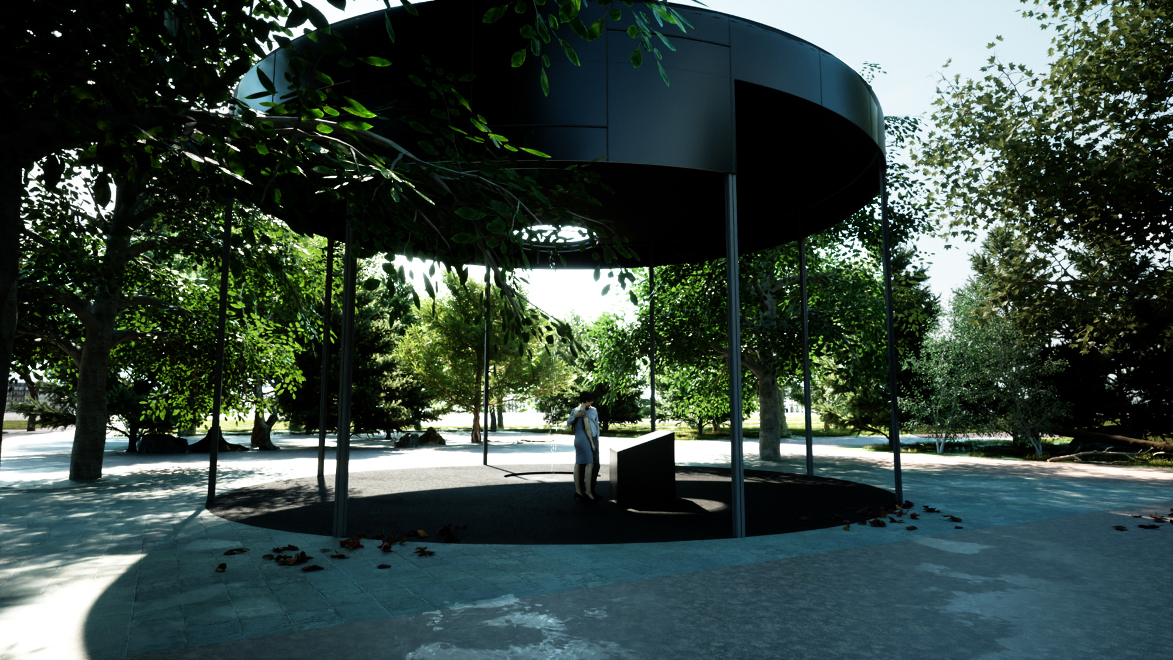

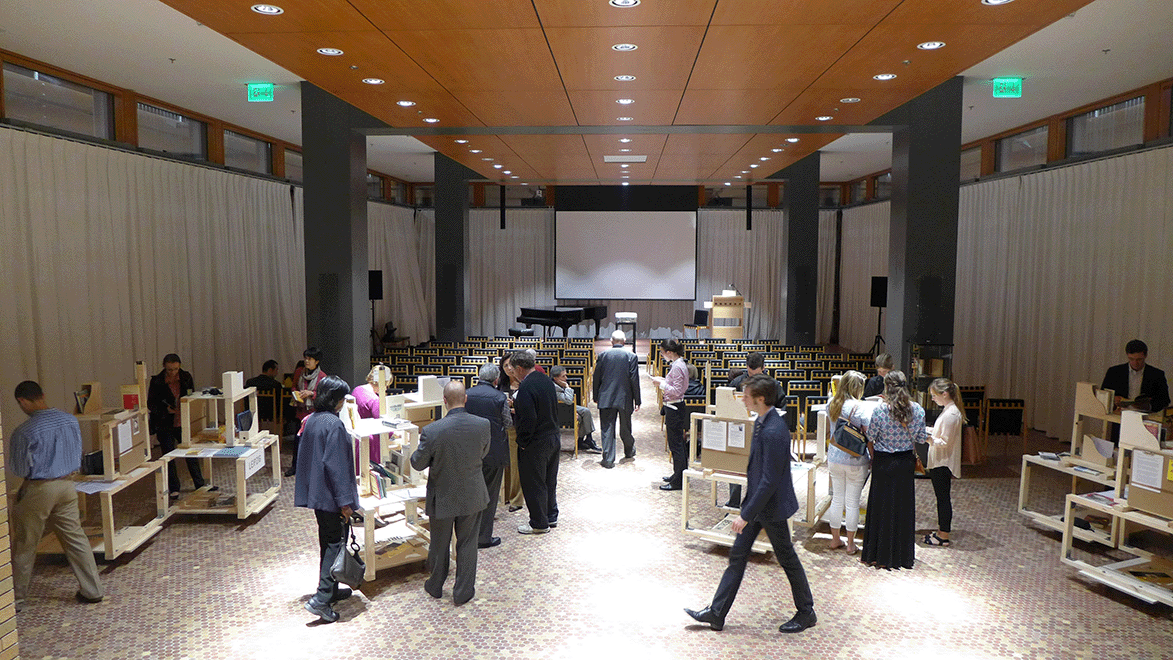

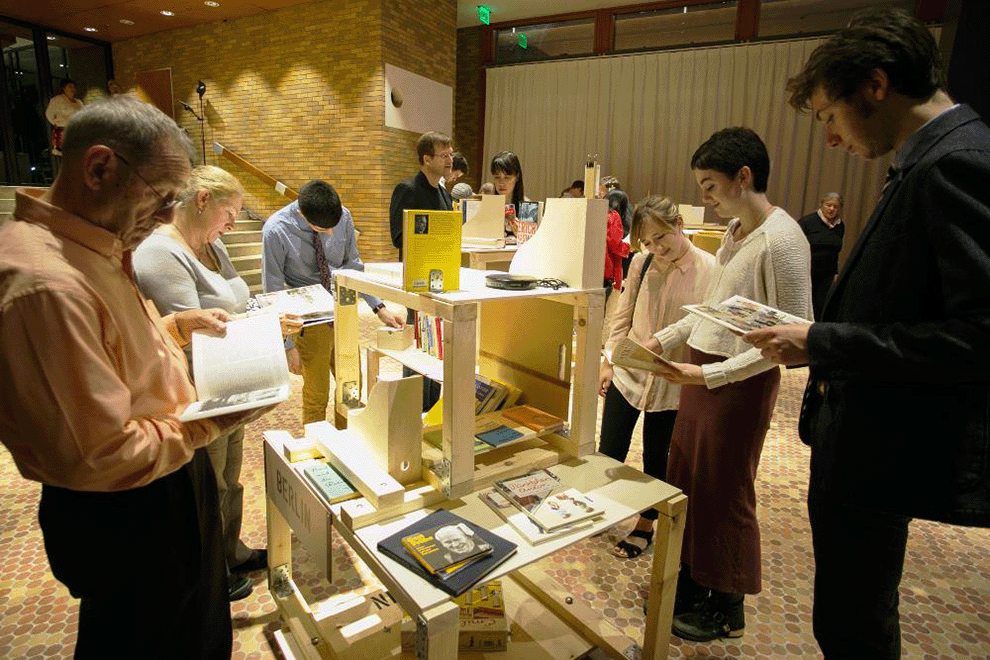

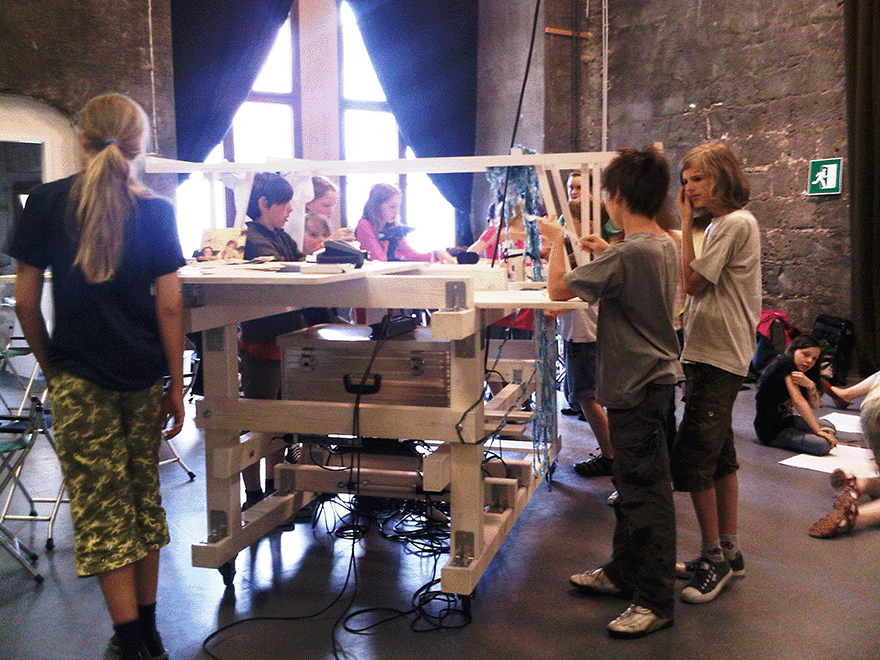

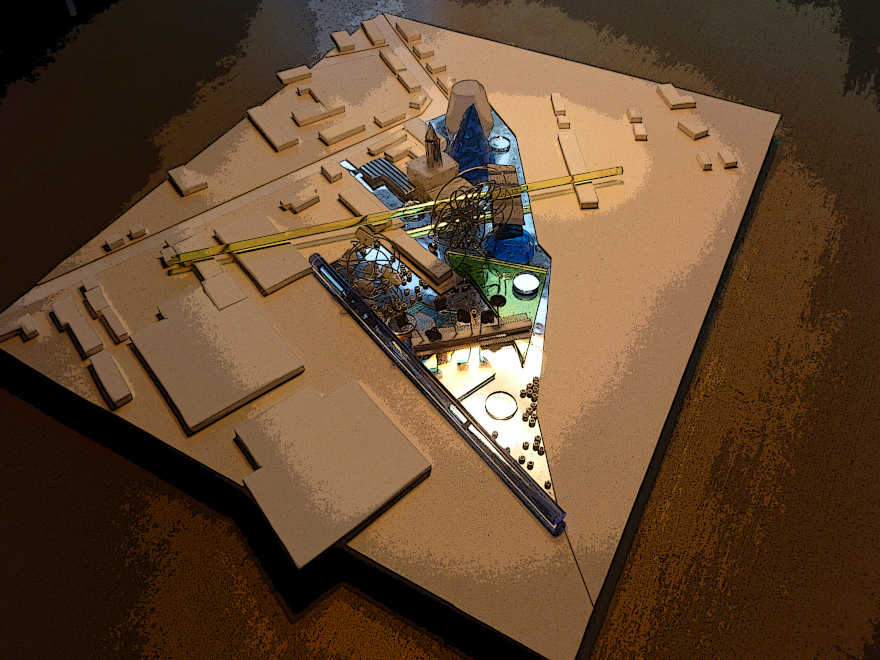

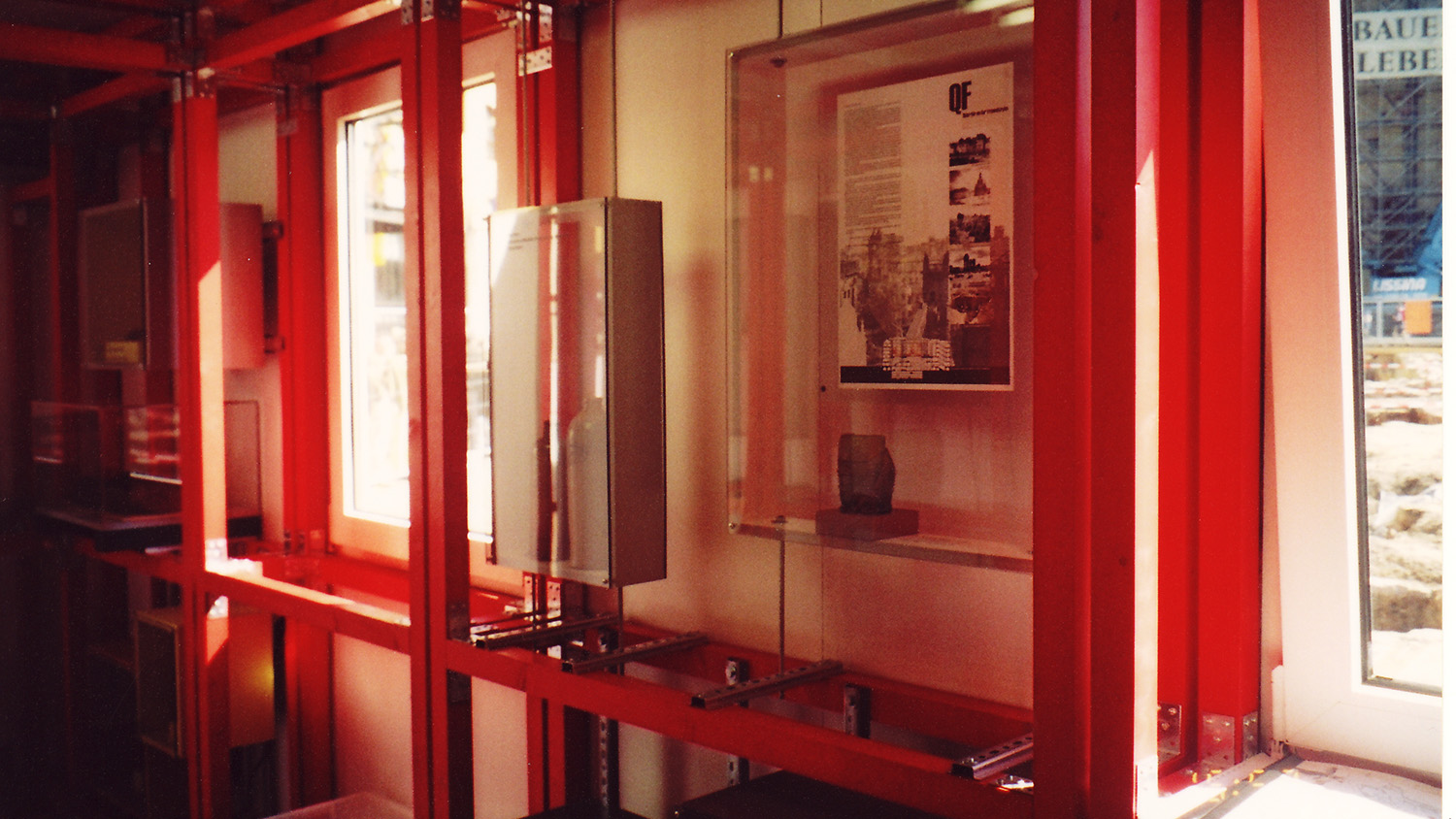

Das behutsame Einsetzen eines neuen „Herzens“ in die denkmalgeschützte Villa Augustin am Albertplatz, in das ehemalige Wohnhaus von Kästners Onkel, mittels einer mikroarchitektonischen Implantation eines Hauses ins Haus -bestehend aus einem Multimediakern und 13 mobilen lebensgroßen Informationsmodulen- schafft einen lebendigen Brückenschlag zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sowie allen Generationen. Durch das Untersuchen und Bedienen der lebensgroßen Bausteine wie der multimedialen Komponenten eröffnet sich für den Besucher der Zugang zu den Ausstellungsinhalten und gewährt Einblicke in die komplexe Erich Kästner-Welt. In die er auf selbstgesteuerter Route und in selbstbestimmtem Tempo Einblicke gewinnen kann.

Leistungen: Museumskonzeption, Planung HOAI Lph.1-9, Ausstellungsgestaltung u. -grafik

Auftraggeber: Förderverein für das Erich Kästner Museum Dresden

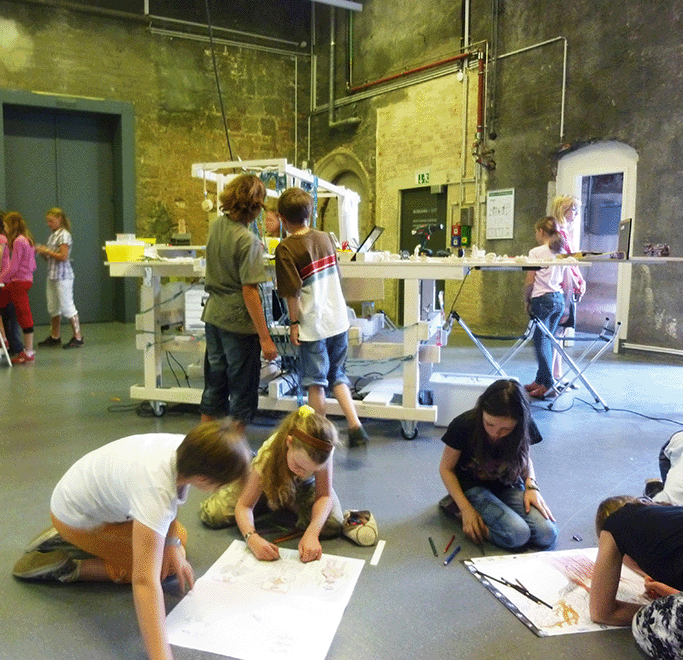

Die interaktive Entdeckungsreise

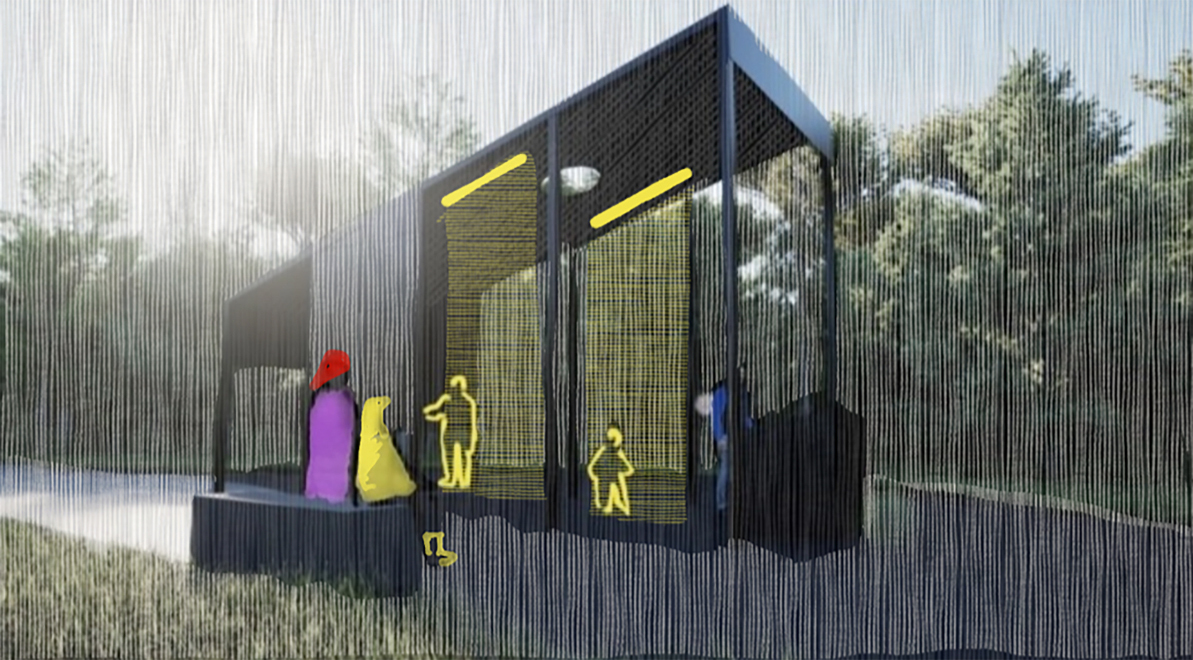

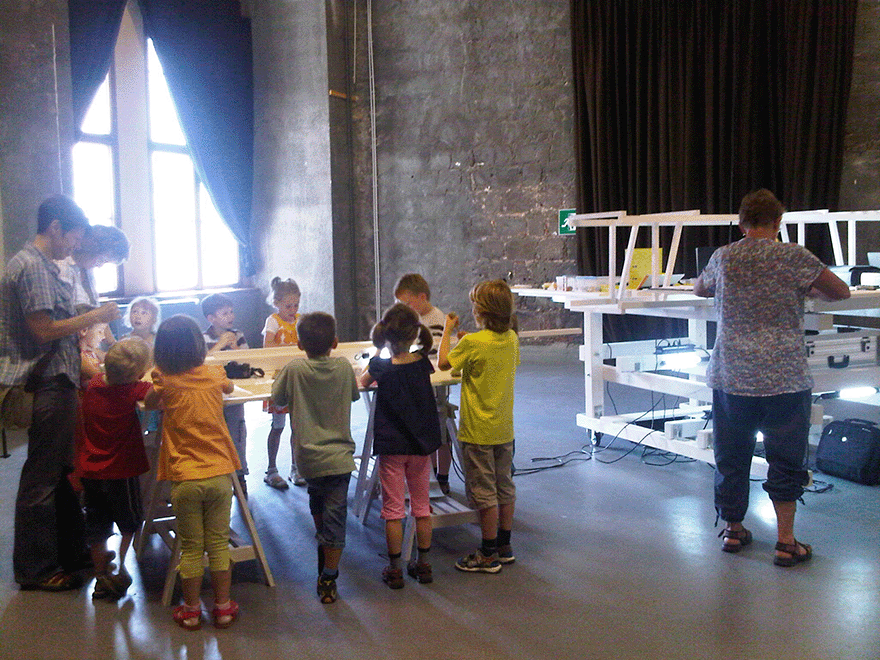

In der Dresdner Neustadt, wo Erich Kästner von 1899 bis 1917 lebte, wurde das Konzept einer „begehbaren Schatztruhe“ von Ruairi O’Brien inszeniert. Während das herkömmliche Museum seine Gäste meist nur zur Betrachtung einlädt, muss der Besucher des interaktiven micromuseums selbst aktiv werden.

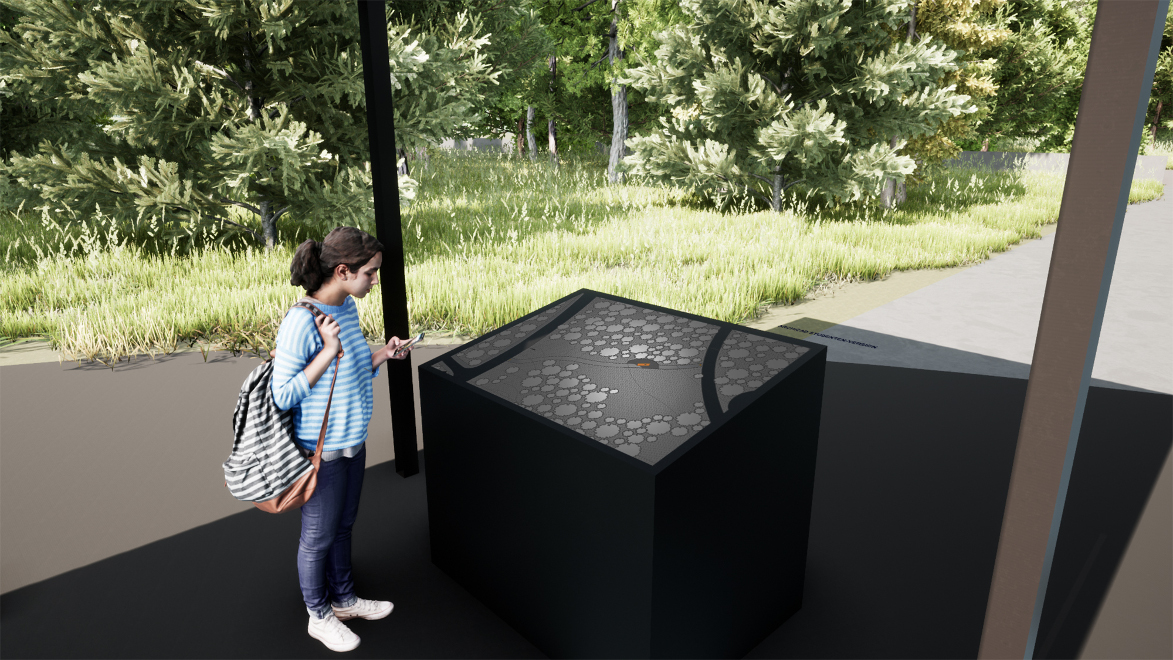

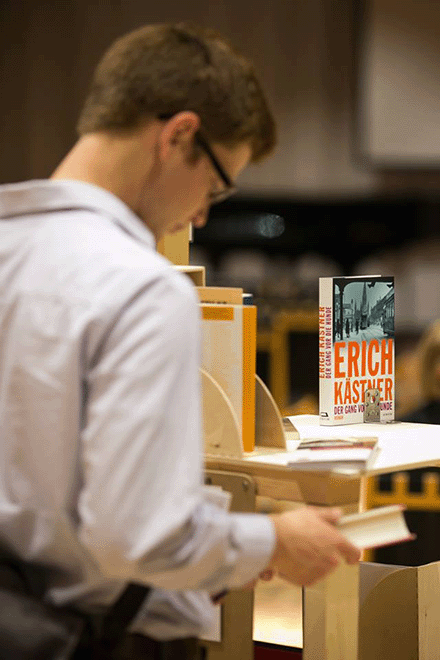

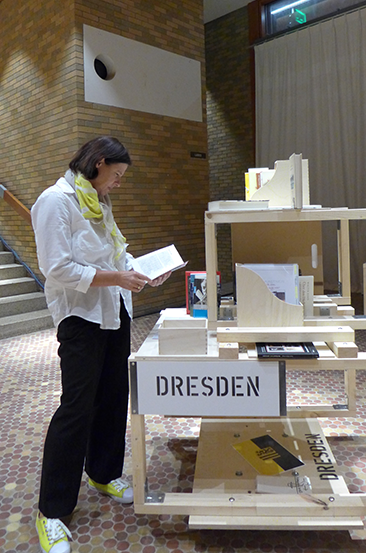

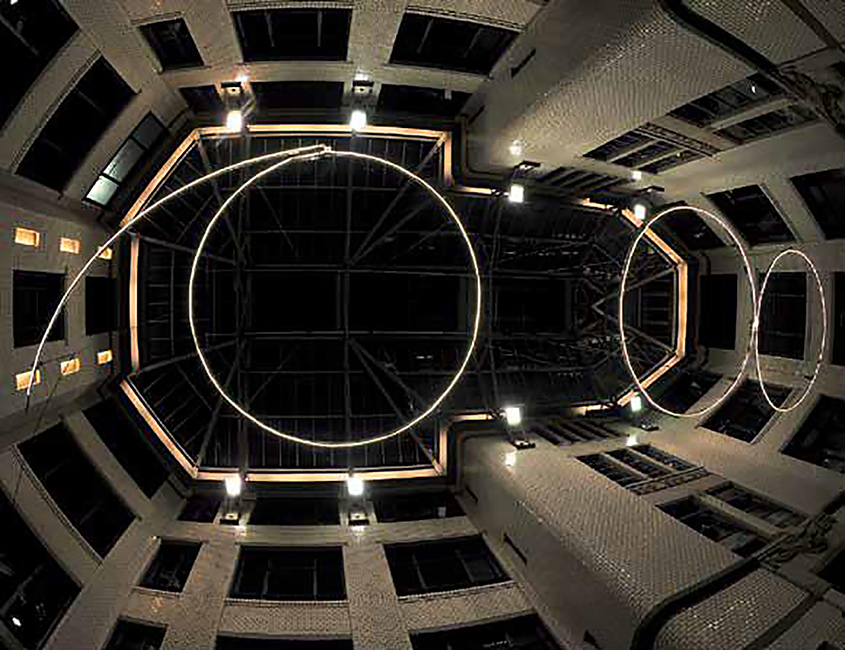

Betritt der Besucher das Museum in der Antonstr. 1, steht er unmittelbar vor einem eleganten zwei Meter hohen, drei Meter langen und 1,2 Meter breiten Objekt. Dieses Objekt ist das Museum selbst, ist ein Kunstwerk an sich, das der Besucher untersuchen und bedienen muss, um an die darin enthaltenen Informationen zu gelangen. Bausteinartig können ein Dutzend Einzelteile herausgelöst werden, deren Innenteile sich als gut bestückte Bücherregale, aufziehbare Schubladen und Ausstellungsvitrinen für Fotografien und persönliche Gegenstände entpuppen. In der Raummitte ist ein begehbarer Kern installiert, eine Art multimediale Zeitmaschine. In dem Kern findet der Kästner-Forscher neben Büchern und anderen Originalobjekten vor allem Audio- und Videotechnik sowie eine Arbeitsstation, mittels derer auch aktuellste Informationen zu Erich Kästner mehrsprachig abrufbar sind.

Durch architektonische Arbeit veranschaulicht und vereint Ruairi O’Brien mehrere Realräume aus Kästners Leben in einem Ort. Der Einsatz des Virtualraumes erzielt bei gleichzeitigem ökologischem Gewinn durch Bewegungsersparnis größtmögliche Publikumswirksamkeit.

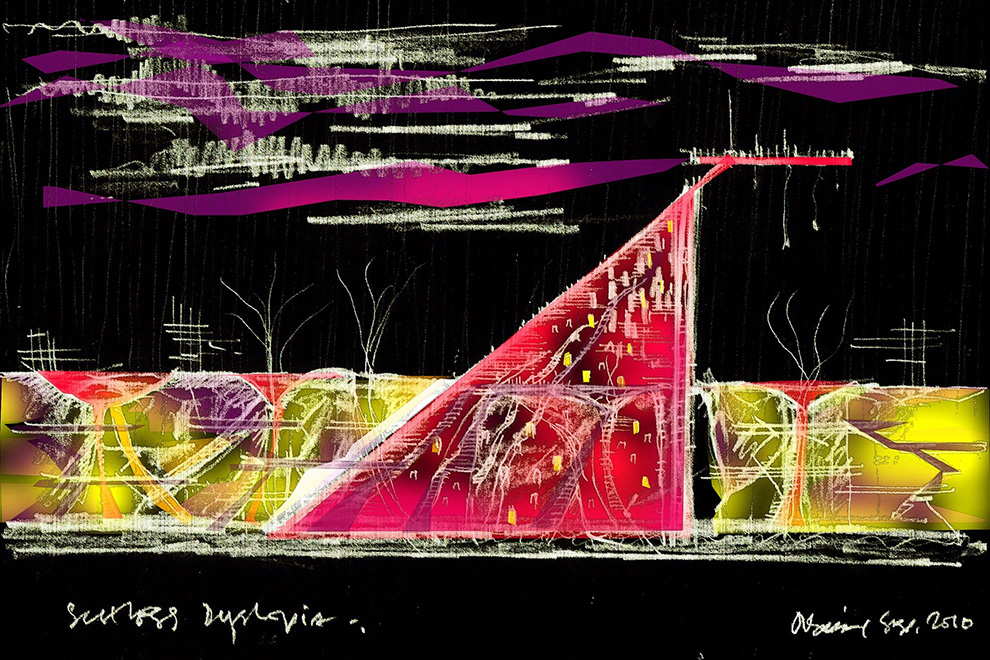

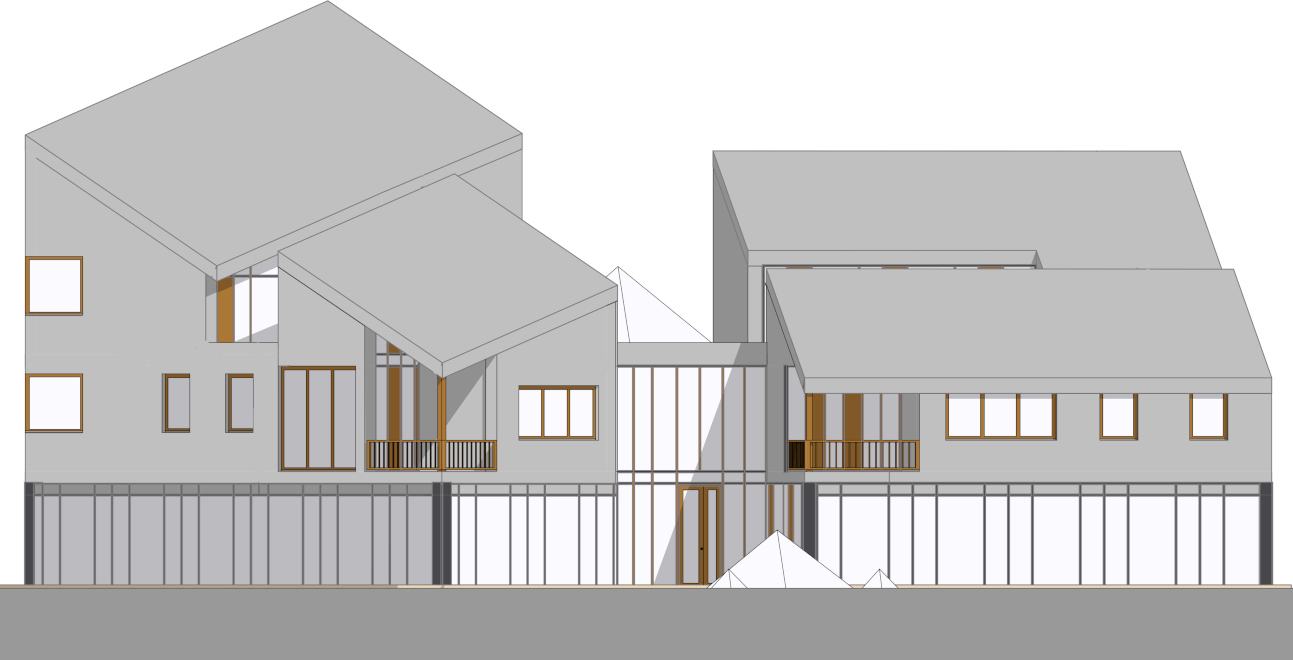

Das architektonische Konzept

Durch die ressourcensparende, mikroarchitektonische Implantation wurde durch das Museumskonzept von Ruairi O’Brien nicht nur authentische alte Bausubstanz, sondern zugleich ein wichtiges städtebauliches Areal inmitten der Dresdner Neustadt neu belebt und erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Diese lebendige Denkmalpflege erfüllt den Anspruch, Historisches zu bewahren und in die Gegenwart und Zukunft zu transportieren, indem sie die vorhandene Identität (alter Baukörper) zur Entfaltung bringt und in Einklang mit dem Neuen (aktueller Inhalt und Funktionalität) setzt.

Der einzelne Besucher ist dazu eingeladen, ganz nach Lust und Laune und individuellem Tempo die lebensgroßen Museumsbausteine zu entdecken und „dahinter zu schauen“, sich in einzelne Objekte zu vertiefen. Jeder dieser Bausteine ist ein selbständiges Objekt, das gemeinsam mit den übrigen Elementen wiederum ein autarkes Ganzes bildet.